Sans doute ne l’a-t-on pas suffisamment dit jusqu’ici, mais la démarche de Nicène Kossentini ne se livre au regard que d’un lieu du temps : celui où une impression, un visage ou quelques mots font œuvre de mémoire. Bien qu’image et écriture fréquentent sa pratique artistique de concert, depuis des années, tout disait qu’un jour elle en viendrait à les remonter autrement. Si Je me souviens des recommandations de M. le Président trouve ancrage dans l’épisode familial de la petite enfance de l’artiste, le protocole de travail ici suivi emprunte au fameux I remember de Joe Brainard – le recueil de souvenirs du peintre et écrivain américain, agencés sous forme de liste, qu’il a publié en 1975. Ce protocole consiste, chez l’artiste tunisienne, à puiser des instantanés dans sa propre histoire pour en rembobiner les fils comme autant d’exercices de remémoration. Entre les mots et les choses se sera glissé un jeu, engageant la temporalité du souvenir dans l’écart qu’ouvre la rémanence du réel, là où la fiction la préfère plutôt complice en forfait.

Montage horizontal

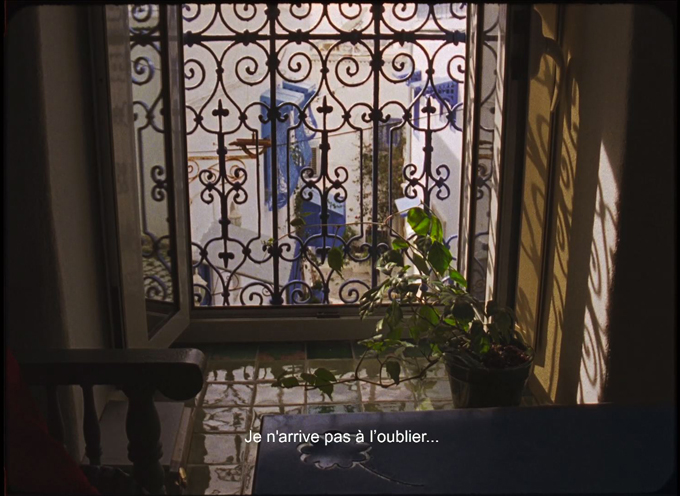

C’est à une pratique de la distanciation que confine le geste de Nicène Kossentini. Les séquences photographiques qui donnent son titre à l’exposition, s’offrent comme une suite de vues de repérage. Nimbés d’une léthargie tranquille, les lieux que revisite Nicène Kossentini s’apparentent à un genre de lieu-dit où le regard affleure les histoires d’un tournage peut-être à venir, des resserres où l’on remise les choses et les souvenirs dont on voudrait taire la nature. Ici et là, des chemins sans cheminement, un ciel aplati sur l’horizon, quelques nuages pirates, ou des silhouettes de petites gamines jouant au bord de la mer. Certaines images peuvent être d’une légèreté de brume, ou jouant d’un effet de surimpression, comme si une ombre semblait passer derrière la pellicule du jour sans la décoller. Si le cadre y est centripète, l’œil se laisse parfois égarer devant l’effacement de tout signe de construction, comme devant le flou qu’on dirait venu du passé se réfracter sur un visage enfantin derrière une vitre. Ce qui lève ici les paupières, peut se regarder comme une réminiscence au présent. Cela donne des photographies d’un noir et blanc chiadé, dont le souffle argentique se serait attendri presque par étalement de l’espace-temps.

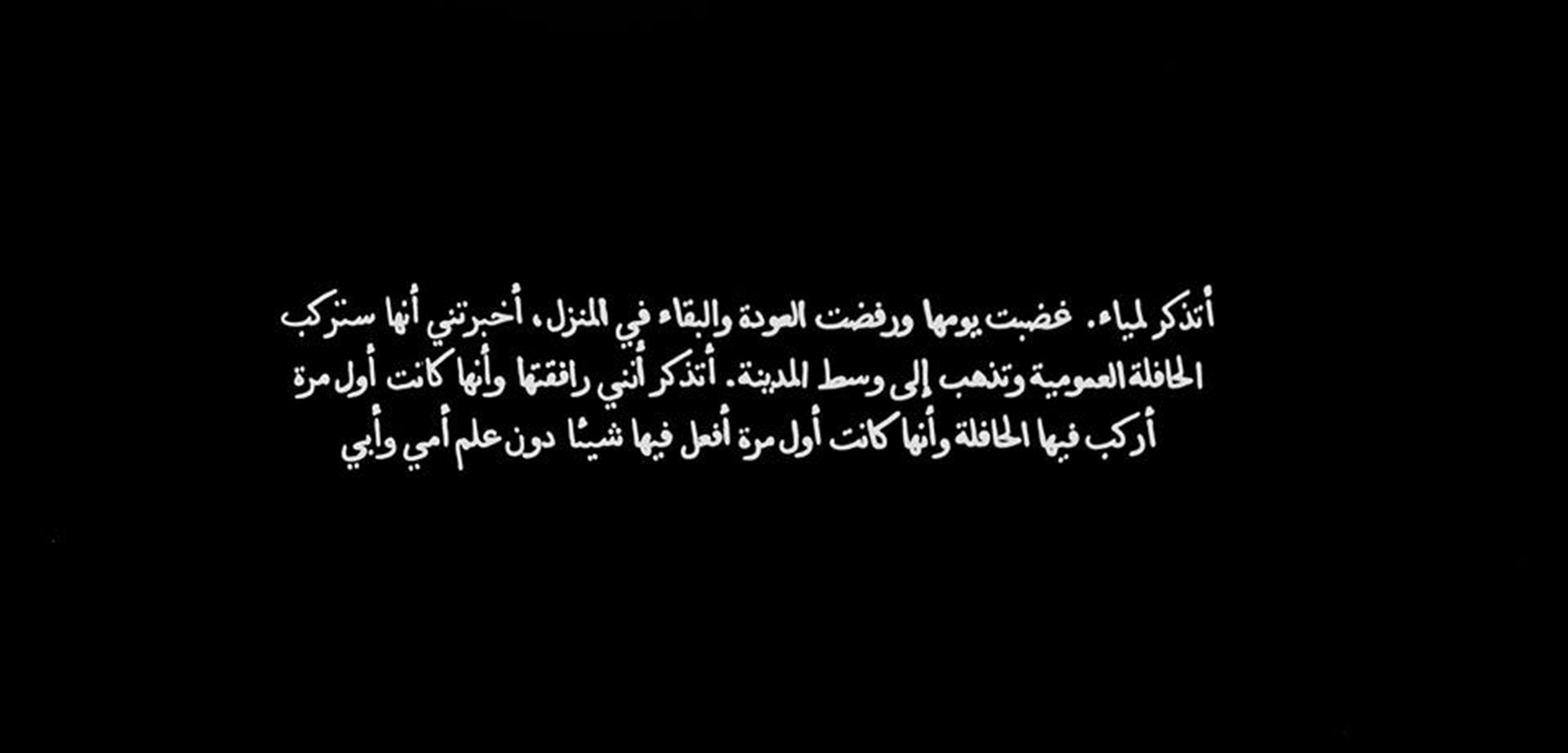

À présent pétri du jour, anamnèse qui s’écrit à base de nuit. Les photogrammes noirs qu’il nous est donné de voir n’en sont pas moins empreints de lettres à l’encre blanche qui composent le texte des souvenirs. Sous le verre de chaque plan nocturne, Nicène Kossentini dépose par écrit des bribes de souvenirs, dans une langue arabe qui se défait de ses oripeaux pour se livrer nue, dans la vibration que lui laisse la patience avec laquelle l’artiste l’a recherchée. La matière première y affleure : ce sont des épisodes qui gardent l’aveu des aventures enfantines de l’artiste, à l’époque de Bourguiba, dont quelques éclats se détachent au bout des doigts, leur prêtant un langage qui n’est pas loin de s’écrire au présent. Sans relation immédiate entre textes et images, une tension aigüe et dilatée se fait pourtant sentir. Il est vrai que le moins qu’on puisse demander à une image, c’est la méfiance des mots. En revanche, il se peut que des mots, tel le punctum biographique, offrent au regard de quoi faire résonner les coordonnées du présent. Entre ces possibilités se loge, chez Nicène Kossentini, un attrait pour l’anamnèse.

Nous serions peut-être, face au montage horizontal de ces images et textes, invités à tenter quelque chose comme une libre association entre le temps de la prose et la retenue du visible, comme un battement entre deux éveils. Cette association prend certes en compte la duplicité du hors-champ. C’est qu’au milieu des photogrammes, quelque chose parfois manque et émousse l’anamnèse : le référent initial s’estompe, le temps que se précipite la montée des mots au cœur d’un hors-champ absolu. Or les mots n’entraînent pas toujours les images à leur suite, et celui qui se livre à la réciproque cheminerait peut-être vers une pièce jamais jouée. Ne serait-ce pas entre les deux, c’est-à-dire dans l’intervalle, que le rebond du regard se rend prêt à recevoir les fictions d’une mémoire ? Il y aurait pourtant là comme les prémisses d’une une résistance à l’œuvre entre deux intensités que Nicène Kossentini ne pousse pas jusqu’au bout. Car s’il y a intervalle, cela s’entend au sens musical, entre les notes et leur résonance en un accord, plutôt qu’au sens d’un espace de jeu qui s’ouvre entre les deux bordures perforées de chaque texte et de chaque image. Lequel des deux en dit davantage ? Intermittences chuchotées, mots et choses viennent étendre leur tricotage à deux aiguilles sur une échelle qui va de la subjectivité à l’altérité.

Persistance et flou mnésiques

Ce qu’il faut pourtant d’altérité pour qu’un souvenir sorte du lot, Nicène Kossentini le reçoit d’une parole confiée. Filmé en 16 mm, Je me souviens que j’étais amoureux recueille, en les juxtaposant, trois récits personnels. À moins que l’artiste n’ait opté pour une forme de tête-à-tête avec les témoins tenus hors-champ, ces récits s’offrent comme des variations en soliloque autour du sentiment amoureux, du moment de la rencontre à la séparation. Cadre fixe, voix off, c’est à la parole qu’est confié le remontage instantané de chaque histoire. Ce montage ne relève pas tant de la composition des plans que d’une tension qui leur est interne, celle d’un temps qui se dédouble à chaque instant entre perception et réminiscence. Il y a certes place, dans l’économie des plans, pour quelque chose qui serait davantage une attention à l’état de la lumière, au rythme des vagues ou au lointain d’un horizon qui s’éloigne sur la route – c’est-à-dire au temps à l’œuvre non pas tant dans la diégèse de chaque récit que dans la bande-image. Néanmoins, si Nicène Kossentini laisse le récit reprendre ses droits sur l’image, c’est le battement d’un phrasé, son temps et contretemps qui s’empare du champ du visible plus qu’il ne le contamine. Sous cette durée, et à même le corps de la pellicule, le film ne se dépouille pas de ce qu’il partage avec la mémoire, mais tend plutôt à exposer sa capacité d’inscription qui compte avec la parole.

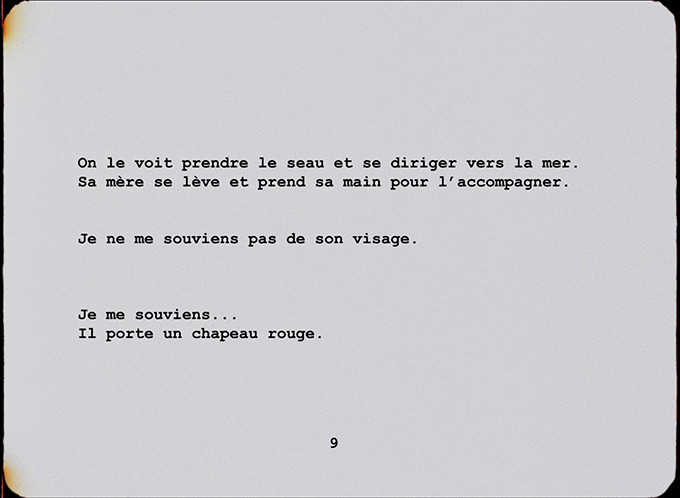

Mais là où la parole n’est plus maître d’œuvre, la mémoire accepte ses propres blancs. Le deuxième film, Je me souviens de l’enfant au chapeau rouge, filmé aussi en 16 mm, inscrit ces blancs dans les pages d’un scénario sans images que Nicène Kossentini a dû se repasser dans sa tête. Entre la réalité des faits et leur marge de fiction, la noyade d’un petit garçon ouvre ici grand battant le travail de mémoire. L’œil de la vidéaste n’y contrevient pas : si le souvenir ne revient que par le détour de quelques plans agités, dont l’interruption mime le clignement des yeux, le flou mnésique fonctionne au niveau diégétique autrement qu’au niveau de l’image : ici comme une indécision et là comme un écart par rapport à la netteté du souvenir. Mais la distribution aléatoire de tels fragments organise ce flou au fur et à mesure que celui-ci suspend sa narration au fil d’un découpage qui laisse place, au cœur du montage, à quelques pages vides sans autre indication que la discrète pagination qui les ouvre aux aléas d’un hors-champ interne. Ces pages ne nous détournent du fil de la narration que pour nous rappeler la possibilité d’autres faits, avec d’autres péripéties. Se souvenir de ce qui s’est passé, ne serait-ce pas alors accepter un vide en soi résistant ? Ne serait-ce pas en affronter le silence sans pouvoir le réduire ?

Ce qui insiste dans Je me souviens des recommandations de M. le Président, c’est sans doute le désir concerté d’un regard et d’une parole de donner le change. L’expérimentation à laquelle se prête ce désir d’anamnèse ne va pourtant pas sans quelques limites. Certes, Nicène Kossentini évite avec intelligence la nostalgie familière de la photo-souvenir, même si elle en conserve une légère séduction que le noir et blanc dramatise sans théâtralité. Mais elle laisse flotter sur les séquences photos l’impression d’une dialectique à l’arrêt, sans autre possibilité de relève que celle que vient fixer les mots au dépens des images. À cette limite s’ajoute le risque d’une forme trop lisse que frôle le montage horizontal, dont la lecture ne met pas suffisamment en balance ce qui se donne à lire avec ce qui résiste au regard. Nous sommes là, à un point de partage où le dispositif bascule d’un protocole d’association libre à un montage systématique qui priverait plus ou moins l’exercice du souvenir de l’élan d’une mémoire involontaire.

Ces deux limites n’enlèvent rien à la manière subtile et cohérente dont Nicène Kossentini expérimente cette anamnèse en adepte du minimalisme des écritures muettes. La proposition tire son élégance de ce que les souvenirs, si fugaces soient-ils, ne vivent qu’entre les images, mais jamais d’une vie sans langage. Si leur relation reste fluctuante dans Je me souviens des recommandations de M. le Président, films et photos jouent ici une même partition. Non pas tant celle de ce retranchement nommé inconscient, où les voix se mêlent et les encres se confondent, que celle d’une mémoire offerte au montage, et dont le chassé-croisé des paroles et des perceptions suggère que le dessein est ailleurs – dans quelque chose comme un amorçage du film de cinéma par le film photographique. Peut-être est-ce la délicatesse d’un amorçage similaire, celui d’une mémoire par une autre, qui donnera à la démarche de Nicène Kossentini de quoi faire œuvre d’avenir.

iThere are no comments

Add yours