الموضوع على سخافة محتواه، كان من الممكن أن يمر ببساطة دون الاهتمام به إعلاميا واجتماعيا في دول ناضجة ديمقراطيا، إلا أنه تحوّل لخبز يومي لشريحة واسعة من مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي (فايسبوك، إنستغرام..) ليصعد بعدها للمنابر التلفزية والاذاعية ويأخذ حيّزا مهما من أجندتها الإعلامية.

المسألة قيل فيها كلام كثير بين مؤيد يرى بأن حرية التعبير والإبداع لا تتجزأ وبأن من حق الفنان السخرية من الشخصيات السياسية من منطلق لا مقدسات في السياسة وبين من يُنظّر لنوع جديد من حرية التعبير يخضع لضوابط أخلاقوية لا تمس بالشخصيات “الاعتبارية” على شاكلة موسي.

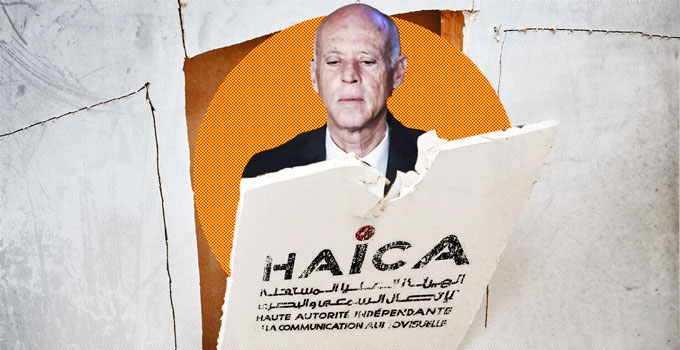

لن ننخرط من خلال هذا المقال في هذا الجدل المحسوم سلفا، فالفصل 31 من الدستور التونسي ينص صراحة ودون مواربة على أن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات”. منطلقنا في تناول هذا الموضوع هو السياق الدراماتيكي للخطاب الذي يفرض وصاية وحدود على حرية التعبير والإبداع. سياق يأتي خارج سياق الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد منذ 2011، وخارج العقد المدني الذي تطلب تضحيات وشهداء وصراعات وحوار وطني من أجل التوصل لدستور وقوانين تضمن للجميع مثقفين وفنانين وصحافيين ومدونين وأيا كانت صفتهم ومستوى فعلهم الإبداعي ورجاحة قولهم أن يتكلموا بحرية دون صنصرة خارجية أو ذاتية إلا لمن ارتضاها لنفسه.

ما حدث أخيرا فيه عودة، لا مواربة، لخطاب سياسي ثقافي اجتماعي ينبني على منظومة سلطوية تقدس الفرد من منطلق تمثّلاته السياسية وحضوره الاجتماعي في الفضاء العام سواء كان في السلطة أو في مقابلها. وعرفت تونس خلال فترة حكم النظام السابق سياقا سياسيا استبداديا قام على نسق من المفردات والعبارات والسلوكات خلقت هالة من التقديس والتحصين للرئيس المخلوع بن علي، وضعته في موقع فوق النقد السياسي والتناول الفني الدرامي والساخر في شكل خطوط حمراء يتعرّض كل متجاوز لها للتنكيل والقمع والإقصاء، لتصل للإلغاء من دائرة الفعل السياسي والمدني والفني.

الهجمة التي حصلت على مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك، أنستغرام..)، علاوة على أنها شكل جديد من أشكال عودة الخطاب الديكتاتوري الإقصائي من موقع الفضاء العام الذي من المفترض أنه متاح ديمقراطيا للتعبير عن الآراء والاختلاف حولها، فهو كذلك يعكس عودة ما يسمى في علم الاجتماع وعلم الأحياء بسلوك القطيع، كما نظر له عالم البيولوجيا ويليام دونالد هاملتون، من باب الصناعة الإعلامية للرأي والمواقف العامة. هذا السلوك تم استقاؤه من سلوك الحيوانات في الطبيعة التي تتحرك بشكل جماعي على أساس أنه الأصلح والآمن لوجودها وغذائها. الحيوانات تتبع في سلوكها الأقوى والأجدر من بينها دون التفكير في عواقب ما إذا كان هذا السلوك دائما على صواب. هنالك فئة من البشر تتبع نفس السلوك ونفس الأخلاق (أخلاق القطيع) في اتخاذ قرارات تتعلق بروتينها اليومي أو المهني أو السياسي. النموذج الذي نتحدث عنه في هذا المقال لم يخرج عن هذه الأخلاق، فأنصار عبير موسي يتبعون زعيمتهم وقيادات الصف الأول في الدستوري الحر في معاركهم السياسية مع الخصوم وأحيانا مع الفنانين بلا تفكير أو تقييم. فقط الهالة القدسية والعصمة التيولوجية التي أسبلوها على رئيستهم هي الدافع والبديل عن التفكّر في الأمور، أو لنقل هي البديل عن العقلانيّة والمنطق في الفعل السياسي.

معارك الدستوري الحر مع الخصوم السياسيين تقاد بنفس الطريقة ونفس الأسلوب وإن كانت هنالك جرعة إضافية في التعامل مع سخرية العبدلي بما أنه لا يوجد حزب أو منظمة أو جهة يحتمي بها وتقف في صفه عندما تحتدم الخصومات.

ارتكز أتباع عبير موسي خلال حفلة السحل التي أقاموها على الفضاء الافتراضي فايسبوك. هذا الفضاء الذي خلق ثورة في الاتصالات والتواصل الافتراضي أعقبتها ثورات اجتماعية وسياسية بدأت من تونس وتوسعت رقعتها في الكثير من دول العالم تحول عندنا لأداة لخلق رأي عام داعم لأفكار إقصائية لا تؤمن بالاختلاف والتنوع وتقوم على التشويه والشيطنة بغاية معلنة وهي إلغاء الخصوم وطردهم نهائيا من الفضاء العام.

في الماضي، كان النظام السابق يقمع معارضيه باستعمال مؤسسات الدولة (القضاء، السجون، التعذيب، النفي، الحرمان من الوظيفة…)، أما في حالة موسي فقد انتقل القمع السياسي بوسائل الدولة إلى قمع إجتماعي بوسائل افتراضية وخطاب موغل في الاقصائية وهو أمر غير مستغرب إذا ما علمنا بأن زعيمة هذا التوجه كانت أحد الرموز الفاعلين في حزب التجمع المنحل وأكبر المدافعين عن الرئيس المخلوع بن علي، وهو أمر لا تنكره رئيس الحزب الدستوري الحر.

وبعد أن كان الفايسبوك فضاءا للدفاع عن مبادئ وأهداف الثورة والحلم الديمقراطي تحول عند فئة هامة من التونسيين لفضاء لمعاداة الحريات وقمع الإبداع وحرية التعبير.

في ال الحكم المسبق هذ ا اخوانة وداعشية اكثر من الاخوان والدواعش في حد ذاتهم ولو لم تستعمل

كلمتي لا يجوز و حرام او حتى عيب