Par Nadia Haddaoui & Riadh Guerfali

A l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a présenté, lors d’une conférence de presse, son rapport 2014 sur les libertés. Trois ans après, le bilan n’est pas très réjouissant. Alors qu’une marge de liberté s’ouvre, de nouveaux ogres sont dans la brèche. Terrorisme, instrumentalisation politique, opacité des dispositifs gouvernementaux, abus des patrons, argent sale, paupérisation des journalistes, voilà quelques-uns des maux qui sapent la transition médiatique et tiennent en otage la liberté de la presse.

En dépit d’ « un regain de solidarité et de résistance au sein de la profession », des « craintes persistent face aux menaces qui ceinturent la liberté de la presse », a déclaré Néji Bghouri, président du SNJT. « Notre point noir, ce sont les atteintes aux droits économiques et sociaux des journalistes», mais à cela s’ajoutent « les pressions et les violences de toutes sortes exercées contre les journalistes », a-t-il ajouté. On relèvera d’ailleurs que la majeure partie de ce rapport, d’une trentaine de pages, est consacrée aux agressions (450 cas) et aux inculpations des journalistes (40 procès, dont 3 mandats de dépôt), dont la liste n’en finit pas de s’allonger. Le dernier fait, en date du 1er mai, concerne l’agression d’une vingtaine de journalistes par le comité d’organisation de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), lors de la marche marquant la fête du Travail.

Dans un communiqué, diffusé le jour même, le SNJT avait appelé la centrale syndicale « à présenter des excuses officielles et à ouvrir une enquête concernant ces agressions ». Provoquant des remous, l’incident a relancé la polémique de la représentativité, entre syndicat national et syndicat de base, suscitée par la récente décision de l’UGTT de scinder le Syndicat général de la culture et de l’information. Mais une réunion impromptue, tenue à la veille du 3 mai, à tôt fait de réconcilier les deux organisations nationales, qui affirment, dans un communiqué commun, leur refus « de toute forme de pression sur les journalistes », après que l’UGTT ait exprimé « son regret face ces agressions qui ont été instrumentalisées par certaines parties ».

C’est dire le contexte difficile des médias en Tunisie ballotée entre l’Insécurité des journalistes et les insuffisances du cadre légal (I). Un cadre aux carences encourageant l’autocensure et menaçant l’étendue de la liberté d’expression (II) dans une atmosphère, le moins que l’on puisse dire où la violence banalisée devra nécessiter beaucoup de lucidité pour être contenue (III).

I.- Insécurité des journalistes et fragilité du cadre légal

Le rapport 2014 du SNJT sur les libertés évoque les répercussions négatives d’un contexte politique tantôt trouble, tantôt indécis à l’égard de la liberté de l’information et de ses acteurs, avec la recrudescence des violations contre les journalistes et la fragilisation du cadre légal de la profession (décrets-lois 115, 116 et 41). Ainsi, le journaliste n’est plus confronté à la seule violence d’Etat (policiers et patrons), mais aussi à celle de groupes et d’individus (citoyens, fonctionnaires, politiciens, groupes extrémistes), dont l’impunité ne cesse d’interroger la performance de la Justice. Comme de nombreux journalistes et juristes tunisiens, RSF n’a pas manqué de relever dans son rapport 2014 sur la liberté de la presse, le phénomène de « la privatisation de la violence », au point que l’Assemblée générale des Nations unies a décidé d’adopter, le 26 novembre 2013, une « résolution sur la sécurité des journalistes et sur la création de la Journée internationale contre l’impunité des crimes contre les journalistes » (nous y reviendrons sur ces aspects dans la section III).

En outre, le SNJT a pointé la responsabilité du gouvernement dans la violation des garanties apportées par la Constitution et par les dispositifs du cadre légal. Le rapport 2014 sur les libertés appelle, dans ses recommandations, à lever l’ambigüité sur le décret-loi 115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’impression et de l’édition. En particulier l’article 14 qui dispose que « quiconque viole les articles 11, 12 et 13 du présent décret-loi, offense, insulte un journaliste ou l’agresse, par paroles, gestes, actes ou menaces, dans l’exercice de ses fonctions, sera puni de la peine d’outrage à fonctionnaire public ou assimilé, prévue à l’article 123 du Code pénal ». La protection, telle que prévue par ce nouveau Code, est donc à double voie : protection du journaliste victime d’agression ou de pression d’une part, et protection du journaliste poursuivi pour des actes commis durant l’exercice de sa fonction journalistique, d’autre part. Or, non seulement les journalistes continuent à être agressés impunément, mais la dépénalisation des délits de presse est toujours tributaire du fait d’écarter tous les textes qui la contredisent, dont, bien évidemment, le Code pénal (article 2 du DL 115). En fait, et tel que proclamé avec insistance par les journalistes tunisiens et fort bien résumé par RSF :

[…] en plus de l’abrogation des dispositions contraires au texte, il est crucial de consacrer le caractère exclusif de cette loi spéciale, et de s’assurer que celle-ci s’applique, et non les dispositions générales. Il faut, en effet, éviter que dans certaines situations relevant d’un abus de la liberté d’expression par voie de presse, des dispositions générales du Code pénal ou d’une autre loi soient appliquées. Ce qui reviendrait à réduire à néant le texte.

Les décrets-lois 115 et 116 : des éclaircissements nécessaires – RSF, 23 octobre 2012.

La presse régionale est, elle aussi, prise dans le collimateur de la violence, notamment celle des milices de la protection de la révolution (à Tataouine notamment) et confrontée à la censure et aux abus administratifs. On relèvera, en l’occurrence, l’excellente initiative du SNJT consistant à réserver un volet aux régions. Le Trésorier adjoint, Nabil Sadraoui a été ainsi chargé de la presse régionale. Également à l’ordre du jour de cette évaluation, les conséquences politiques de la publication du président Moncef Marzouki du « Livre noir » sur le système de propagande du régime de Ben Ali. En effet, pour Néji Bghouri, les critiques sur la méthode et son instrumentalisation sont aggravées par l’exclusion du SNJT de cette initiative et le « court-circuitage » des dispositions de la loi organique n° 2013-53 du 24 décembre 2013, relative à la justice transitionnelle, qui tarde, cependant, à être mise en œuvre. Mais l’enjeu est ailleurs, car, inévitablement, la question place le nouveau bureau exécutif du SNJT face à des responsabilités de taille. En effet, « un cadre professionnel sain ne se bâtit pas sur des slogans d’un semblant d’éthique. Il se forge surtout au travers de cette capacité à enraciner une culture populaire qui tend à rendre inacceptables, voire insoutenables, aux yeux de l’opinion publique les violations du droit et de la déontologie. C’est de cette perception sociale de la transgression que dépendra -aussi- l’effectivité du discours éthique, plutôt que des slogans martelés doctement. » (R.G.)

II.- De quelques carences légales liées à l’autocensure et aux limites à l’étendue de la liberté d’expression

En matière d’infraction relative à la liberté d’expression, il y a d’abord ce vide juridique concernant la nécessaire distinction entre le citoyen ordinaire et le responsable politique en charge de la gestion des deniers du contribuable et de ses besoins. Qualifier un député d'”imbécile” -et c’est le moins que l’on puisse dire- pour avoir réduit la femme à une “porteuse de bassines pour laver les pieds de son mari” est, selon le droit en vigueur, constitutif d’une injure -prononcée contre un tel député- passible de poursuites judiciaires. Sur cette distinction, le SNJT demeure encore silencieux.

Loin d’être anodin, si un tel vide, concernant la nécessaire distinction entre le citoyen ordinaire et le responsable politique n’a pas encore engendré un significatif contentieux préjudiciable à la démocratie, c’est parce que le contexte issu des suites du changement du 14 janvier le permet difficilement. L’absence d’une telle distinction est une épée de Damoclès susceptible d’avoir de l’effet, dès que les circonstances le permettront. Et il est singulièrement pertinent de rappeler ceci : s’agissant du chef de l’État, l’absence de contentieux concernant les injures prononcées à son égard -à tort ou à raison, c’est sans importance pour nos propos- a relevé de son choix délibéré de ne pas poursuivre ceux qu’il considère comme leurs auteurs. Dans cet exemple précis, Moncef Marzouki est bien en avance sur les revendications de la profession.

Par ailleurs, et s’agissant de la censure, le SNJT recommande dans son rapport la nécessité de “s’opposer aux pratiques de la censure, du black-out, du contrôle et des usages des instructions administratives et politiques [se substituant aux dispositions de la loi]”.

Cette recommandation va dans le sens souhaité, mais demeure, hélas, bien insuffisante face à la source du dysfonctionnement en ne démontant pas les dispositions légales qui perpétuent les mécanismes, surtout ceux de l’autocensure. Et il ne s’agit plus de cette autocensure qui relevait de la dictature de Ben Ali, mais des dispositions juridiques forçant les différents intervenants dans la chaine de production des médias à être frileux et à fuir les risques des poursuites judiciaires. Nous en citerons trois exemples.

1.- Il y a d’abord le piège de la “responsabilité en cascade” de l’article 65. Un article qui incarne un monument historique européen hérité des années 1830 et validé par le décret-loi 115 faisant perdurer, ainsi, l’institutionnalisation de l’autocensure.

Cet article dispose à cet égard :

Sont punis comme auteurs principaux, des peines prévues pour les infractions indiquées dans le présent décret-loi :

Premièrement : Les directeurs des périodiques ou les éditeurs quelque soient leurs professions ou leurs qualités.

Deuxièmement : À défaut de ceux-ci, les auteurs.

Troisièmement : À défaut des auteurs, les imprimeurs ou les fabricants

Quatrièmement : À défaut des imprimeurs ou des fabricants, les vendeurs, les distributeurs et les afficheurs.

Faut-il souligner qu’en son temps, cette plaie de “la responsabilité en cascade” fut élaborée, entre autres, pour déplacer la charge des bureaux officiels chargés de la censure sur les responsables des organes de presse, jusqu’aux imprimeurs. Cette acrobatie juridique des années 1830 fut créée dans un contexte français et européen durant lequel les régimes vont se succéder à un rythme renversant -sans jeu de mots. Pourtant, en 2014 cette même “responsabilité en cascade” séduit encore la Tunisie. Or, quel besoin satisfait-elle, aujourd’hui, hormis celui qui promeut juridiquement l’autocensure des responsables des organes de presse ?

Faut-il rappeler également que parmi les défenseurs de cette “responsabilité en cascade”, les arguments de l’époque relevaient de l’assimilation du journaliste à un vulgaire “nègre” au service des directeurs de journaux et des patrons des imprimeries (le même qualificatif de “nègre” fut, du reste, utilisé par la doctrine de l’époque). Dès lors, ce n’était pas le “nègre” qu’il fallait sanctionner, mais le “patron” en premier lieu.

Or, nous ne sommes plus ni en 1830, ni dans le contexte français ou belge de l’époque. En 2014, la “combinaison tunisienne” de l’article 65 avec le caractère pénal des infractions relatives à la diffamation et à l’injure rend la situation détestable pour la démocratie. Le plus surprenant, c’est que la pérennisation de cette pénalisation ne nous semble pas venir davantage des autorités politiques que de son acceptation du milieu journalistique tunisien. En cela, nous n’observons pas suffisamment de pressions de la part de la corporation des journalistes pour faire basculer ce type d’infraction du contentieux pénal vers le contentieux civil, en abrogeant au passage la “responsabilité en cascade”.

Quant à la peine pécuniaire, nous ne trouvons toujours pas d’argument valable justifiant qu’à l’issue d’une diffamation constatée par un tribunal à l’encontre d’un prévenu, l’État empoche des amendes prévues par les articles 56 et 57. C’est au dédommagement de la victime qu’il faut être particulièrement attentif et non au versement d’une somme d’argent au trésor public. Sans doute que, durant le siècle passé, derrière la diffamation ou l’injure touchant à l’honneur d’un individu, en filigrane, apparaissait fréquemment une forme d'”atteinte” à l’ordre du régime établi, fût-ce-t-il impérial, monarchique, consulaire, dictatorial ou “républicain”. D’où l’argument justifiant les amendes en tant que mesure d’ordre public. Raisonner de la sorte, en 2014, est un non-sens démocratique. Il convient de rappeler que les excès diffamatoires ou injurieux relèvent paradoxalement de l’exercice de la démocratie et de la liberté d’expression. Il ne s’agit pas, ici, de nier les dommages pouvant être causés par le biais de ces infractions, mais d’affirmer que ceux-ci relèvent des rapports de la victime à son agresseur et devraient être résolus devant les chambres civiles et non pénales.

Dans une démocratie, l’État n’a pas à s’immiscer dans un tel contentieux, hormis le fait de garantir tous les mécanismes judiciaires permettant de réparer tout dommage causé à autrui, quelle que soit sa nature. Les dispositions du droit tunisien relatives à la responsabilité civile sont amplement suffisantes.

2.- Par ailleurs, revenons -encore- sur l’autre “plaie” du cadre juridique relatif à l’exercice de la profession de journaliste, en l’occurrence les sanctions privatives de liberté par l’entremise de la détention préventive. Si le rapport dénonce, fort justement, les mandats de dépôt prononcés récemment à l’égard de quelques journalistes, il n’en demeure pas moins que cette dénonciation, comme toutes celles qui suivront, demeureront, hélas, sans effets substantiels si le cadre juridique n’est pas réformé.

En l’état actuel du droit, le rapport du SNJT continue à s’inscrire dans une démarche héritée du régime de Ben Ali qui cherche régulièrement la bonne grâce, voire l’aumône, d’un juge d’instruction ou d’un exécutif malintentionné, afin de ne pas jeter en prison préventivement un citoyen pour s’être exprimé. Continuer ainsi, c’est demeurer sous l’emprise de ce que nous avons déjà qualifié, sur Nawaat, de « syndrome de Stockholm du journaliste »… syndrome qui fait que les victimes, à force de côtoyer la racine du mal, finissent presque par s’y attacher.

Il s’agit, en l’espèce, de cet attachement inconscient à ce détournement de la procédure de la détention préventive. Et si nous parlons de détournement, c’est parce que les législateurs, conscients de la gravité d’une telle peine privative de liberté sans jugement, ont soumis cette dernière, qualifiée par ailleurs de « mesure exceptionnelle », à des conditions très strictes. Celle-ci, en traduisant le jargon juridique, ne peut se justifier que s’il y a des risques sérieux de destruction de preuve, subornation de témoin, fuite du prévenu, voire, dans des cas extrêmes, pour assurer la sécurité même du prévenu (cf. les art. 84 et 85 du C.P.P.).

Or, en matière d’infraction au droit de la presse, de par sa nature même, nous ne voyons pas comment les preuves pourraient être détruites, quel témoin risquerait d’être suborné et quel journaliste fuirait son pays comme un vulgaire criminel, laissant ainsi sa famille et ses enfants pour se réfugier sous les ponts d’un pays d’exil ! Et à supposer que le risque de fuite existe pour quelques prévenus, quelle que soit l’infraction, il est inacceptable de prendre en otage l’ensemble de la profession sous la menace des « emprisonnements préventifs », alors qu’aucune décision judiciaire définitive n’ait été prononcée.

Pour nous, le principal problème en matière d’emprisonnement des journalistes ne réside plus -à ce jour et en 2014- du côté d’un juge d’instruction aux ordres ou du côté d’un exécutif vicieux. Il faut avoir la lucidité pour relever que l’époque « bénalienne » et ses moyens d’action sont révolus. Le problème réside davantage dans cette forme de passivité des journalistes n’agissant pas pour tordre le cou au moyen juridique dont dispose ledit juge d’instruction pour emprisonner préventivement des journalistes.

Dénoncer les mandats de dépôt sans jugement définitif, et ce, sans faire le nécessaire pour que le standard coutumier des ordres démocratiques disposant que : « Nul citoyen ne saurait être détenu préventivement pour une infraction commise par le biais de quelque média que ce soit » devienne inscrit dans le droit positif ne nous amènera pas bien loin.

Empêcher par la loi la détention préventive, dans les cas des infractions relatives au droit de la presse, garantirait-il une meilleure protection des journalistes ? Peut-être pas systématiquement. Mais le cas échéant, ce ne sera plus le journaliste qui serait accusé d’être hors la loi, mais, indiscutablement, celui qui l’aura mis en prison. Et il devra payer un jour ou l’autre pour cela.

3.- Le dernier exemple que nous mentionnerons est celui de l’article 61 du décret-loi 115 lequel, entre autres, dispose dans son premier alinéa : « il est interdit de publier des documents relatifs à l’instruction avant de les avoir exposés en audience publique. Le contrevenant est puni d’une amende de mille à deux mille dinars ». Cet article destiné à protéger le secret de l’instruction confond le rôle des journalistes avec ceux des magistrats instructeurs et de la police judiciaire. Faut-il rappeler que ce sont ces derniers, et seuls ces derniers qui doivent être dépositaires du secret de l’instruction. Étendre cette obligation par des dispositions pénales aux journalistes, c’est condamner le journalisme d’investigation. Par ailleurs, priver le journaliste de rapporter des éléments démontrant, le cas échéant, un dysfonctionnement de la justice, c’est le priver de son rôle de gardien de l’indépendance de l’appareil judiciaire.

De même, « il n’y a pas que la justice qui énonce la vérité » car il « lui arrive, parfois, de se tromper », comme le rappelait fort justement Edwy Plenel, fondateur de Médiapart ; plaidant ainsi l’importance du « droit de révélation des journalistes et du droit d’alerte du citoyen » à l’occasion de la sortie de son dernier livre « Dire non ».

Là encore, de nombreuses affaires ont été révélées à l’aide de certaines fuites. Ces fuites n’ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires. Mais l’épée de Damoclès, ici encore, perdure. Cette « violence institutionnelle, pour l’instant, dormante » représente de sérieux risques pour l’avenir. Mais outre cette forme de violence, il y a également les autres formes de violences, loin d’être dormantes celles-ci, banalisées qu’elles sont !

III. De la violence banalisée et de la lucidité pour la contenir en secourant une Justice sinistrée.

L’article de 14 du décret-loi 115 (et tout en passant sur les réserves qui peuvent être émises à son égard) est très intéressant, car révélant cette forme de banalisation de l’impunité de la violence.

D’abord, relevons les trois constats suivants :

– Pour tout observateur sérieux, ni le gouvernement B. C. Essebsi, ni ceux de A. Laaridh, de Jébali ou de Jomaâ ne sont à l’origine d’une violence organisée spécialement contre les journalistes.

– Ni le chef de l’État ni les chefs des Gouvernements successifs, depuis la révolution, n’ont repris -à ce jour- la politique des exactions répressives de Ben Ali.

– Il existe une unanimité au niveau de la classe politique, membre de l’ANC inclus, pour condamner la violence qui frappe également les journalistes.

L’adoption de l’article 14 du décret-loi 115 n’est que le résultat de ce nouveau contexte unanime à condamner la violence. Et ce même article 14 a ceci de remarquable dans le contexte tunisien : Il incarne la démonstration flagrante que la lutte contre la violence n’est pas uniquement une question de dispositions juridiques sanctionnant la violence en question.

En évoquant la violence, nous parlons de toutes celles qui frappent l’ensemble de la société tunisienne. Cette même violence qui frappe les indigents, les femmes, les minorités, les enfants, les créateurs… et aussi les journalistes ! Or, l’article 14 confectionné ad hoc pour la protection des journalistes ne les a pas davantage immunisés contre les violences en question.

L’échec de l’article 14 du décret-loi 115 à protéger les journalistes apporte (encore) une démonstration pour pointer la principale défaillance structurelle pour lutter contre la violence : La machine judiciaire. Et, là encore, il ne s’agit pas de texte de loi. Il est question de moyens !

L’un des piliers du dôme de la démocratie, c’est sa justice. Et pour peu que celle-ci soit défaillante, tout le dôme s’effondre. Et cette justice a un coût. Négliger ce coût, en termes de moyens, d’une justice qui réponde aux ambitions démocratiques de la Tunisie, et rien ne fonctionnera comme souhaité. Or, dans l’actuel processus de la transition démocratique de la Tunisie, la justice, cette grande sinistrée, demeure toujours à l’ombre des investissements. L’injection de milliards en moyens matériels et ressources humaines dans la machine judiciaire est aussi vitale pour la démocratie tunisienne que le traitement des zones défavorisées à l’intérieur du pays.

Tout en dénonçant les violences, il est de la mission des journalistes, ces « fonctionnaires de la démocratie », de contribuer à la consolidation et au renforcement de l’organe qui les protégera efficacement de ladite violence et assurera la préservation de leurs indépendances. Si le juge, ce gardien des libertés fondamentales et le protecteur de l’intégrité physique du journaliste, comme celles du citoyen ordinaire, n’acquière pas les moyens à la hauteur de sa mission, nous continuerons à parler des problèmes liés à la violence pendant encore des années… de cette même violence qui frappe tous les segments de la société tunisienne. Car, à ce jour, à quoi bon poursuivre, si l’aspect harassant de la procédure judiciaire, ses délais, ses manquements, ses conditions d’accueil et ses contraintes matérielles sont plus dommageables que la violence subie. C’est pourtant un constat de bon sens !

Conclusion :

La date du 3 mai avec la conférence de presse du SNJT, durant laquelle celui-ci rend public son rapport sur l’état de la profession, devient ainsi l’occasion pour beaucoup de stigmatiser les difficultés et les dangers qui guettent durant cette nouvelle étape post 14 janvier.

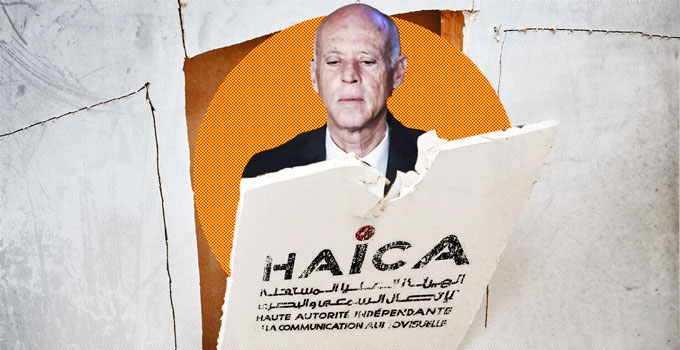

En coïncidant avec le premier anniversaire de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle, la journée du 3 mai 2014 est également une indication du degré d’avancement du chantier de la transition médiatique. Instituée par le décret-loi 116, cette nouvelle institution clamée depuis plus de 30 ans et « osant » affirmer son indépendance est de plus en plus confrontée à la contestation de cette indépendance par les patrons et certains politiques. Dans un communiqué, émis à la veille du 3 mai, un groupe d’ONG et d’organisations ont appelé « toutes les parties prenantes concernées à unifier les efforts pour préserver cette instance indépendante de régulation, et la mettre à l’abri des intérêts politiques, économiques et médiatiques particuliers ». L’association Nawaat a estimé, de son côté, que « l’indépendance de la HAICA, aussi bien du pouvoir politique que de celui des patrons de chaînes de radios et de télévisions, relève de la même importance que celle de l’indépendance de la Cour constitutionnelle ».

D’autres recommandations ont été consignées dans ce rapport, telles que la mise en place de la commission indépendante pour la carte de presse (une disposition prévue à l’article 8 du DL 115 et qui nécessite un décret d’application), l’égale répartition de la publicité publique, la lutte contre la censure et l’ingérence du pouvoir dans le contenu éditorial, l’indépendance des médias privés par rapport aux différents pouvoirs politique, économique et religieux. Également évoqué, le cas du journaliste Mahmoud Bouneb, détenu, depuis deux ans et demi, par les autorités qataries, dans le cadre d’un procès intenté contre lui par la chaîne Al Jazeera Children.

En revanche, la représentation des opinions dans les médias, à l’échelle du pluralisme, ainsi que le degré d’autocensure affectant les producteurs d’information n’ont pas été évoqués par le rapport. Il est, en effet, difficile, à la lumière de toutes ces violations, de « soigner » l’autocensure, un mal légué par la dictature sortante et confortée par les dispositions de l’article, entre autres, 65 du décret-loi 115. En outre, le laxisme vis-à-vis des violations déontologiques, comme les insuffisances dans les traitements des sujets aussi sensibles que la corruption, le crime politique, le terrorisme, l’extrémisme religieux ou la connivence du pouvoir avec le monde des affaires ne sont toujours pas abordés d’une façon qui nous semble des plus efficaces.

Une étape vient d’être franchie en Tunisie avec ses hauts et surtout ses bas. Et les chantiers ouverts sont conséquents : de la réforme des décrets-lois 115, 116 et 41, à la consolidation et à l’affirmation de la légitimité de l’action de la Haica, le tout en passant par le délicat rapport entre le monde des affaires et les médias. Des chantiers rendus particulièrement difficiles, car sous l’œil d’une justice à l’efficacité sinistrée au regard des ambitions démocratiques de la Tunisie. Or, le salut démocratique de la Tunisie passera inévitablement par l’action intriquée de ces deux piliers que sont les médias et la justice.

Par Nadia Haddaoui & Riadh Guerfali

Tunis, le vendredi 9 mai 2014

Nawaat.org

iThere are no comments

Add yours